Wie wir erzählen

von Darja Keller

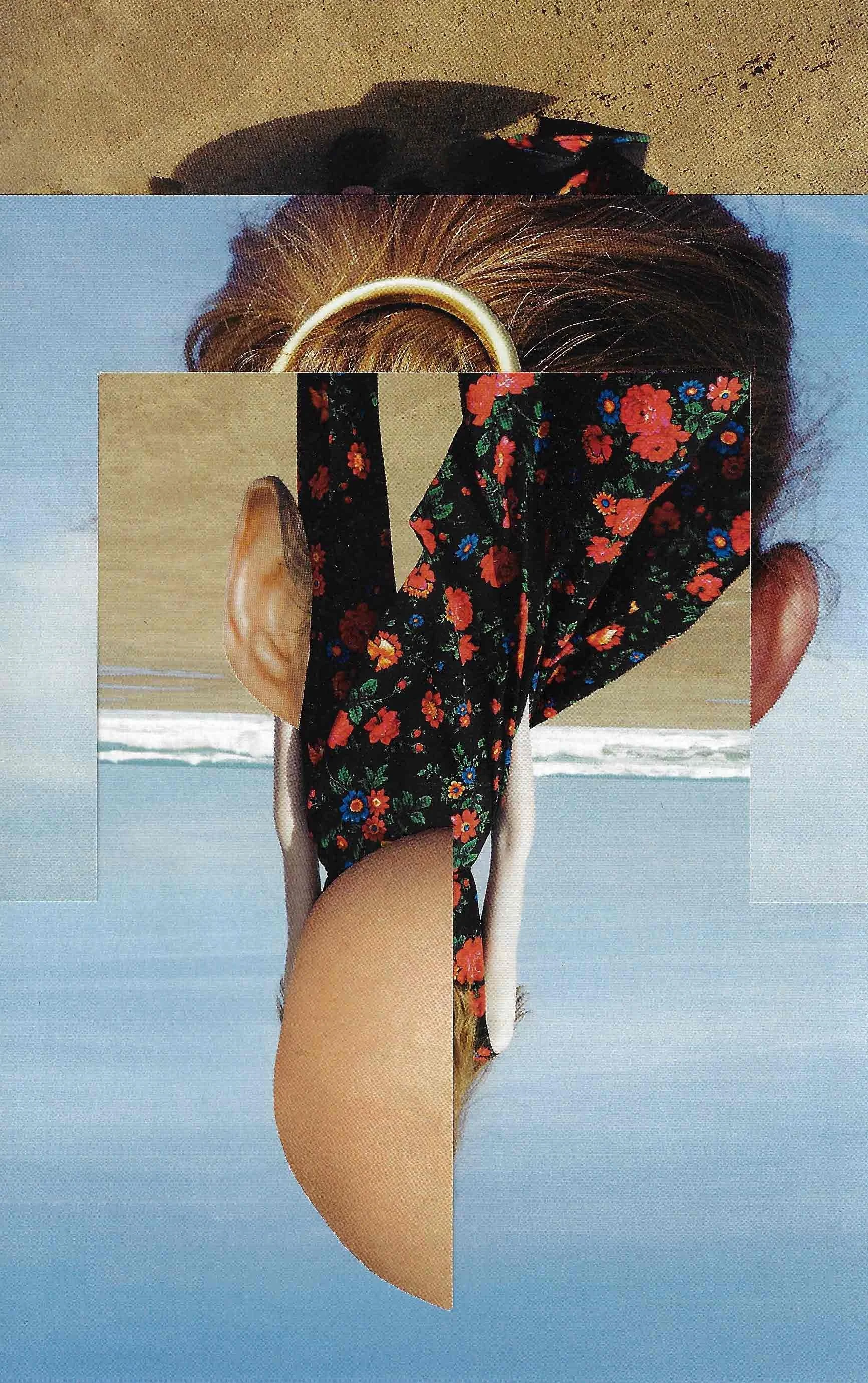

Collage von Iris Weigel

Einmal habe ich meinen Vater gefragt:

Woher wusstest du eigentlich, dass du Kinder haben möchtest?

Weil ich selbst so eine glückliche Kindheit hatte, antwortete er mir.

Die Geschichten aus dieser Kindheit, die mein Vater mir erzählt, klingen für mich allerdings eher wie Gruselgeschichten.

Vom Haus, in dem mein Vater geboren wurde, habe ich keine Vorstellung. Ich weiß nur: Es lag über dem Gasthof Alpenrösli, an einer dicht befahrenen Straße. Auf dieser Straße wird ein kleiner Junge von einem Auto überfahren, er stirbt, der Fahrer kommt ins Gefängnis und erhängt sich dort. Die Familie meines Vaters zieht weg von der gefährlichen Straße – in das Haus, das ich als das meiner Großmutter kennenlernte.

Wenn ich mir die Kindheit meines Vaters als Film vorstelle, zusammengesetzt aus seinen Erzählungen, dann ist die Beleuchtung immer gedämpft. Wie gefiltert durch diese Vorhänge, die im Haus meiner Großmutter vor den Fenstern hingen, grün-braun kariert, dazu ein brauner Teppich, dunkle Möbel. In der Küche: braune Fliesen. Im ersten Stock ein kleines Wohnzimmer, genannt s Rümli, die Decke ist sehr niedrig, an den Seiten schräg. Das Licht ist immer braungrün, waldig. Sein Vater raucht viel, seine Mutter hingegen jeden Mittag genau eine Zigarette nach dem Essen. Mein Vater schaut gerne zu, wenn die Mutter kocht, aber sie schickt ihn raus, sie sagt: Das ist hier mein Revier. Es werden Kaninchen geschlachtet, und als die Katze angefahren wird, schießt der Vater sie mit dem Gewehr ab, um ihr das restliche Leiden zu ersparen.

Doch natürlich hat mein Vater Recht. Er hatte eine glückliche Kindheit. Im Unterschied zu vielen anderen ist er in Sicherheit und Stabilität aufgewachsen: Er wird 1951 geboren, das zweitjüngste von vier Geschwistern. Die Familie wohnt in einem Dorf im Kanton Aargau in der Nordwestschweiz. Sein Vater ist Zimmermann. Die Eltern singen im Chor der reformierten Kirche. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit können die zwei jüngsten Kinder – mein Vater und meine Tante Irene – nach der obligatorischen Schulzeit das Lehrerseminar besuchen, damals die weiterführende Schule, auf der man zur Lehrperson ausgebildet wurde. Die Geschichte meines Vaters ist das Bilderbuchbeispiel einer aufsteigenden Arbeiterfamilie. Ein Traum, der sich nur für wenige erfüllte.

Mein Vater erzählt gerne Geschichten. Das Wichtige dabei ist die Pointe, nicht der logische Ablauf der Ereignisse. Und natürlich wird jede Geschichte mehrfach erzählt, immer wieder, und häufig vergrößern sich mit jeder Wiederholung die involvierten Gefühle, das Glück und das (öfter erzählte) Unglück. Viele Geschichten meines Vaters bringe ich durcheinander, wahrscheinlich existieren auch mehrere Versionen. Sie begleiten mich schon mein ganzes Leben. Hat die Familie Kaninchen gehalten, oder waren es Hühner? Über welchem Gasthof lag die erste Wohnung, die an der gefährlichen Straße: über dem Alperösli oder doch über der Blume?

Hauptfigur vieler Stories aus dem Repertoire meines Vaters ist nicht er selbst, sondern seine kleine Schwester Irene. Meiner Tante Irene passierten als Mädchen vielerlei Unglücke, die mein Vater gerne und häufig erzählte. Zum Beispiel folgendes:

An einem Weihnachtsabend ist Irene die Treppe hinunter und kopfüber in die Cremeschüssel gefallen.

In die Cremeschüssel?

Ja, eine Schüssel mit heißer Vanillecreme, das Weihnachtsdessert.

Was ist passiert?

Sie hat sich den Arm aufgeschnitten, die Wunde musste genäht werden.

Es bleibt die Frage: Wie fällt man in eine Cremeschüssel? Wie groß war Irene, wie groß war die Schüssel? Fällt man wirklich in eine und nicht eher auf den Rand einer Schüssel? Die Schüssel wuchs in meiner kindlichen Fantasie ins Unermessliche, sie wurde zu einem regelrecht monströsen Bottich, in den die kleine Irene, nicht größer als ein Streichholz, in hohem Bogen hineinfiel. Die Art, wie erzählt wurde, hatte auf mich einen Alice-im-Wunderland-Effekt: Ich passte die Dimensionen der Dinge der Geschichte an.

Wenn ich heute darüber nachdenke, frage ich mich immer noch, wie man als Kind in eine Cremeschüssel fallen kann. Aber die Worte stehen fest, es gibt nichts zu diskutieren: Tante Irene fiel in die Schüssel.

Als ich noch klein war, vermischte ich diese Geschichte häufig mit einer anderen, bedrohlicheren. Mein Vater hatte eine Tante namens Marie, die wohnte auf einem Bauernhof (noch) weiter draußen auf dem Land. Dort verbrachten die Kinder ihre Sommerferien. An diesem Ort ereignete sich Folgendes:

Einmal ist Irene dann ins Gülleloch gefallen.

Wie ist das passiert?

Sie hat wohl gespielt.

Wie hat sie das überlebt?

Mein Cousin hat sie herausgezogen.

Ich bin im gleichen Dorf aufgewachsen wie mein Vater, der Geruch von Gülle war mir vertraut, aber da ich nicht in der unmittelbaren Nähe eines Bauernhofs groß geworden bin, war ein Gülleloch für mich als Kind dennoch ein abstrakter Schrecken, etwas zutiefst Beängstigendes, Abstoßendes, Unberechenbares.

In meinem Gedächtnis sind diese zwei Geschichten – Cremeschüssel und Gülleloch – eng verknüpft. Ich habe beide oft gehört. Die Gülleloch-Geschichte unterscheidet sich in meinem Kopf nur minim von der Cremeschüssel-Geschichte, bei beiden geht es um eine Vertiefung, in die ein Kind versehentlich hineinfällt. Gülleloch und Schüssel sind für mich etwa gleich groß; Gülle und Vanillecreme vermischen sich in meiner Fantasie zu einer einzigen, unheimlichen Flüssigkeit.

Mein Vater erzählte mir die Geschichten früher als eine Form von Trost: Ich war als Kind selbst tollpatschig, und er beruhigte mich damit, dass seine Schwester auch so gewesen war.

Doch im Erzählen lag auch ein Selbstzweck, er tat es nicht nur für mich.

Er hatte schon immer einen zähen Hang zur Nostalgie. Als ich klein war, erklärte er mir dieses Wort folgendermaßen:

Es gibt Leute, die freuen sich, bevor etwas Schönes passiert. Es gibt Leute, die freuen sich, während etwas Schönes passiert. Und es gibt Leute, die freuen sich, nachdem etwas Schönes passiert ist. Ich gehöre zu den Letzteren. Ich freue mich weder vorher noch währenddessen. Ich freue mich im Nachhinein.

Ich bin mit einem nie versiegenden Strom nostalgischer Gefühle und Geschichten aufgewachsen. Das führte dazu, dass ich schon mit sechzehn nostalgischen Schmerz hegte gegenüber Dingen, die ich erlebt, und solchen, die ich nie erlebt hatte. Und es führte dazu, dass mir irgendwann ein Widerspruch auffiel: Wenn mein Vater so nostalgisch ist, sollte er seine Kindheit dann nicht im Modus absoluter Idylle erzählen? Wenn doch dieses Gefühl, die Freude-im-Nachhinein, so groß ist bei ihm – warum erzählt er dann nicht glückselig-verklärend von seinen Kindheitstagen? Die Geschichten, die mein Vater am öftesten erzählt, sind keine Idylle-Geschichten. Es sind nicht einmal Heldengeschichten. Sie erzählen im besten Fall von Pech und Pannen, im schlimmsten Fall von Tod und Verderben.

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass sich das Glück nicht einfach erzählen lässt. Es ist schlifrig, glitschig, es gleitet uns durch die Finger. Selbst wenn wir es im Nachhinein, wie mein Vater, fühlen können, ist es schwer, davon zu erzählen.

Am glücklichsten, betont mein Vater immer,

war ich in den Schulferien bei Tante Marie auf dem Bauernhof.

Aber der Bauernhof allein ist keine Story. Die Story zum Bauernhof ist die mit Irene und dem Gülleloch. Und die wiederum erzählt vom Unglück.

Ich glaube, der Grund, warum mein Vater in unglücklichen Geschichten von seiner glücklichen Kindheit erzählt, ist ein spiritueller.

Die Art, wie manche Familiengeschichten immer wieder erzählt werden, ist nicht nur gemeinschaftsstiftend – man arbeitet quasi an der eigenen Mythologie – sondern hat im Fall meines Vaters auch etwas Beschwörendes. Das Beschwörende liegt darin, dass ihm in all diesen Geschichten das Unglück zwar beängstigend nahe kam, aber eben nicht über ihn oder seine Familie hereinbrach. Das Glück liegt darin, dem Unglück immer wieder zu entrinnen: Der Cousin holt Irene rechtzeitig aus dem Gülleloch heraus, die Familie zieht von der gefährlichen Straße weg. Das Erzählen meines Vaters ist ein Schutzzauber: Durch die permanente narrative Wiederholung von Ereignissen, in denen er und seine Familie dem Unglück entkommen, hält er die tatsächlichen Gefahren der Gegenwart und Zukunft wie böse Geister fern. Er erzählt vom Abwenden des Horrors, um den Horror zu verhindern. Was mein Vater erzählt, ist das permanente Vorbeischrammen am Trauma, das seine Kindheit durchbrochen hätte.

Es ist kein Zufall, dass seine Lieblingsgeschichten Irene betreffen: Sie ist seine kleine Schwester, das jüngste Mitglied der Familie, verletzbarer als er selbst. Sie stand vertretend für die Zerbrechlichkeit einer Familie, einer Kindheit, eines Kinderlebens.

All die Geschichten, die sich für mich wie Gruselgeschichten anhören, zeugen von den Malen, in denen die Kindheit meines Vaters gerade erhalten blieb, in denen sie einer Erschütterung standhielt, all die Male, in denen das Leben danach weitergehen konnte. Irenes Arm wurde genäht, vielleicht gab es neue Kaninchen, die Kinder waren alle noch lebendig. Die glückliche Kindheit, die mein Vater so betont, bestand darin, eine Kindheit zu haben, überhaupt Kind sein zu dürfen: mit zwei lebendigen Eltern, die beide im selben Haus, im selben Land lebten; mit drei lebendigen Geschwistern, von denen keines hungrig war. Das enorme Privileg besteht darin, eine Kindheit zu haben, die nicht von äußeren Ereignissen – Krieg, extreme Armut, Gewalt – durchbrochen und schließlich beendet wird.

Da ich so nostalgisch bin wie mein Vater, sitzen wir jetzt manchmal zusammen und reden nicht nur über seine, sondern auch über meine Kindheit. Eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist ein Italienurlaub, den wir gemacht haben, als ich sechs Jahre alt war. Meine beiden älteren Schwestern, Corina und Liliane, waren zehn und zwölf Jahre alt. Wir waren alle noch Kinder, und ich kann mich an den Piniengeruch auf dem Campingplatz erinnern und an das Zirpen der Grillen nachts.

Weißt du noch in Le Marze, sage ich dann zu meinem Vater.

Wir haben im Auto immer dieses Lied gehört von Atomic Kitten –

Ich beginne die Melodie zu summen.

Ahhhh, ja! Ich erinnere mich, sagt mein Vater.

Das war wirklich schön.

Es entsteht eine kurze Pause.

Aber warte mal, fährt mein Vater fort,

war das nicht da, als Liliane und Corina am ersten Abend auf dem Campingplatz verloren gegangen sind? Mein Gott! ruft mein Vater.

Was haben wir uns Sorgen gemacht. Furchtbar!